这两年,国内实地追风进入新时代,越来越多的实地追风者开始进行实地风暴观测。笔者作为开拓者之一,已经在华夏大地上奔走数万公里,从台风常光顾的华南,华东沿海,到强对流多发的江苏山东,甚至远达东北三省、内蒙草原。

在不断的追风过程中,我们发现,追风的过程不仅依赖天气条件,而且还需要足够的观测条件。只有典型的天气过程遇上完美的观测条件,天时地利人和,才能成功追逐到风暴,完成一次天气观测活动。

实地追风者们都会遇到各种不利条件,例如视野被建筑树木遮挡,或者被高山峻岭遮挡去路,有些时候,甚至根本没有道路通向风暴所在的地点。

相较于美国中部大平原,我国地势多样,路网复杂,追风的难度固然增加。笔者在不断摸爬滚打的过程中,也逐渐意识到——要想对追风的环境有更好的把握,需要一种能够量化国内风暴观测条件的描述性指数。

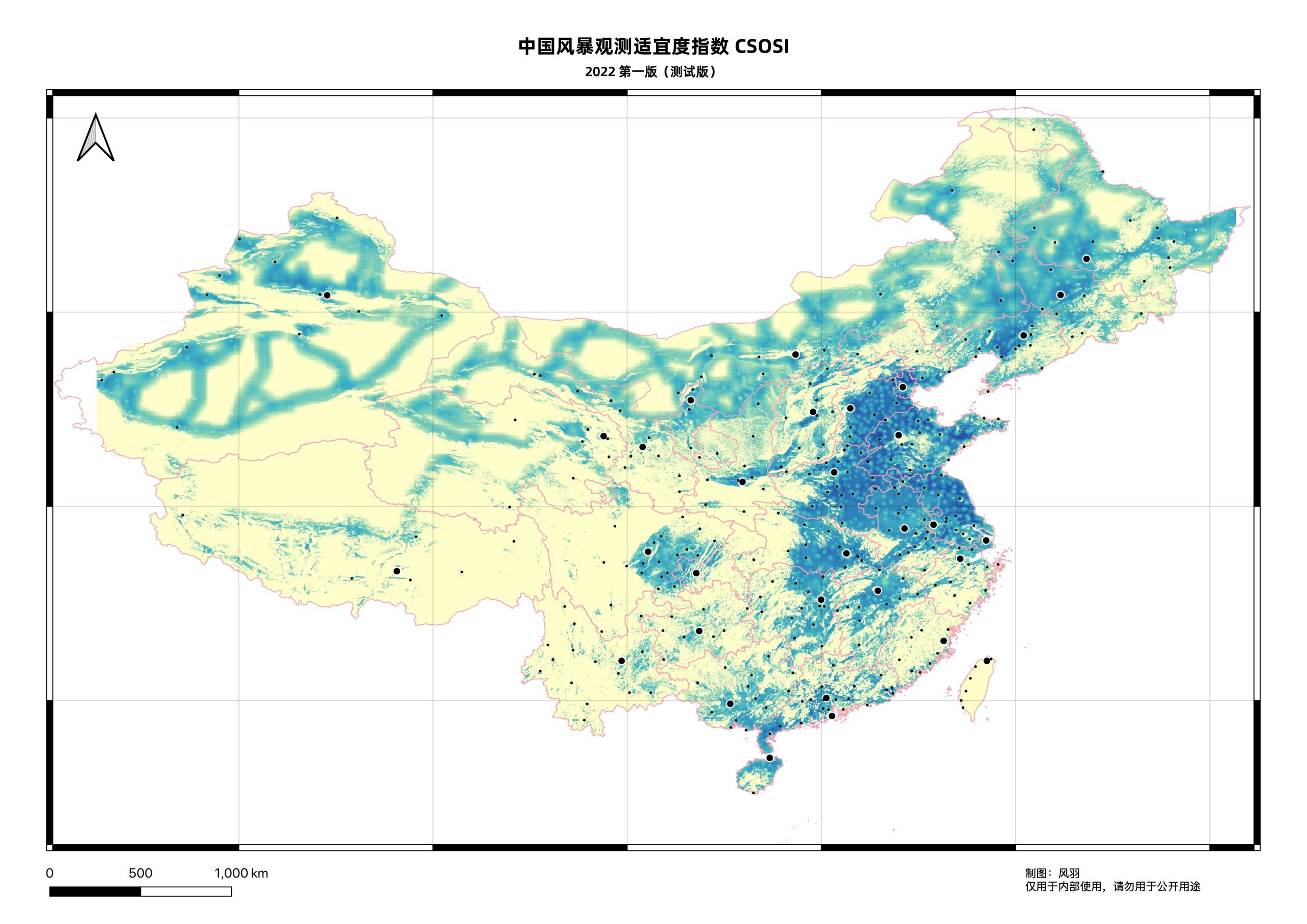

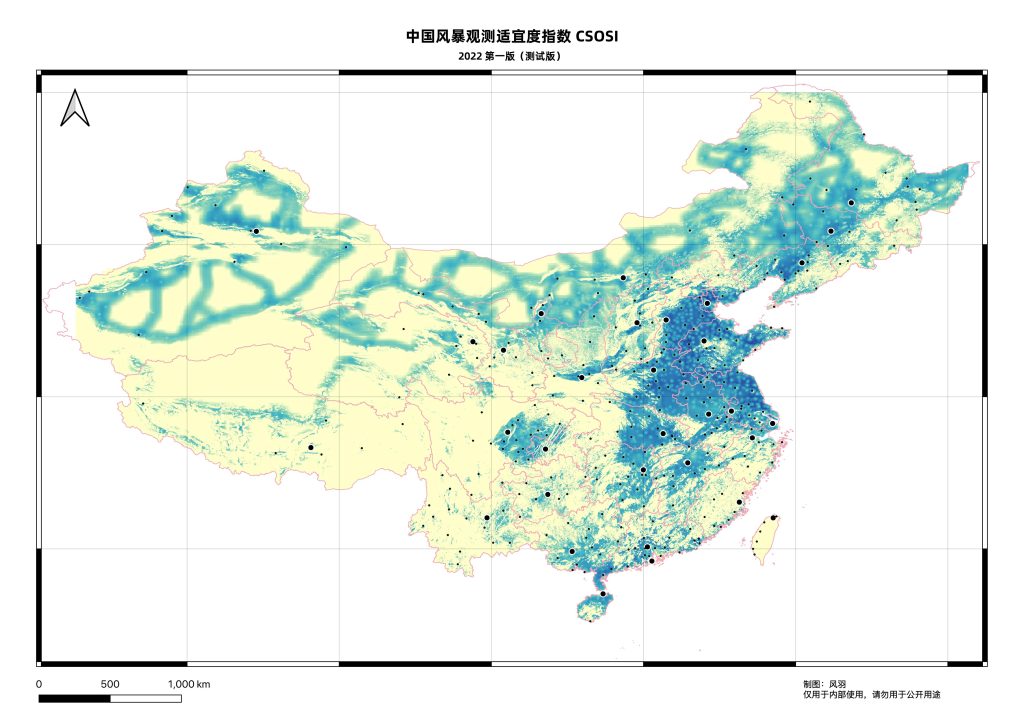

这就是我们提出的中国风暴观测适宜度指数CSOSI

CSOSI能够简单的评估一个地理范围内是否适合进行风暴观测,并为追风者提供追击策略上的有效参考,及时避开「踩坑」区域。

介绍

在设计中,CSOSI的逻辑考虑到了以下因素

要素

用户订正量U

主观适宜度Us

常量C

路况:平均速度C_spd,车流量C_vhc

视野:建筑C_bi,植物高度C_vi,地形起伏C_ti

掩膜量M

基础设施:距离就近城市的距离Md

信息覆盖:就近雷达基站的距离Mr

变量V:

能见度V_vis,潮汐车流量V_tsp

系数 K:

用户订正权重 Ku = 0.5

变量权重 Kv = 0.2

读者能够留意到,CSOSI的列入考虑的要素繁多复杂,这无异需要大量的基础数据作为支撑。在当前版本的CSOSI计算方法中,我们简化了这些要素,在不影响大致精度的情况下,计算出第一版CSOSI产品。

显然,这一版并不是完美的,并且完全是理论化的,我们希望有更多的贡献者一起加入到CSOSI项目中,并让这套地理产品变得更好。

第一版

CSOSI 第一版 v0.2

该版本的计算逻辑中,考虑了以下要素

- 基于GMTED2010 DEM数据计算出的TRI-地形粗糙度指数

- 基于中国主流国道省道覆盖数据计算出的mask

- 基于中国城市一级道路覆盖计算出排除mask

读者能够注意到,该版本的核心是DEM生成的TRI,这直接影响了追风者在宏观上的观测视野,也直接避开了所有的陡峭山区,因此有效区域被限制在了地势平坦的区域。而后通过城市一级道路,排除掉可能存在高大建筑和密集树林、以及交通堵塞的道路。最终,再输入主流的国道省道数据,计算出既有道路覆盖,并且视野良好的部分。这便是第一版CSOSI的理论依据。

CSOSI是国内首个针对风暴观察者服务的地理基础数据,我们希望在未来的建设中,能够让这份信息更加精准,并能够真正帮助到越来越多的实地追风者。